射水市新湊博物館

前回の訪問が2019年なので、おおよそ6年ぶりの来訪になります。

4月20日まで開催中の「天空展」の案内を学芸員の渡辺さんからいただき、WEBで紹介したので、紹介しただけでなく見に行ってみたという次第です。

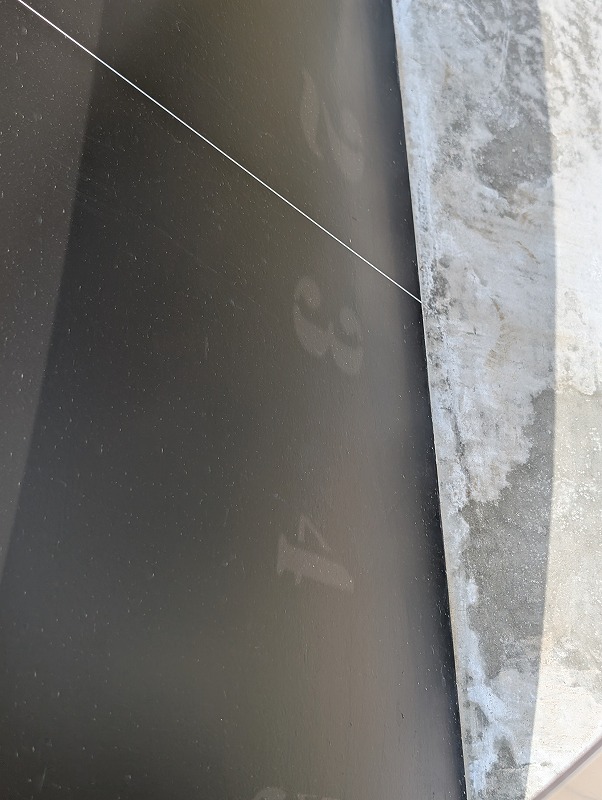

デジタル日時計

まず案内されたのが、最近設置された日時計でした。

「光を感じる日時計」。デジタルです。盤面に数字が浮かび上がり、太陽が移動するにつれて数字も動くので時間が読み取れるというユニークな仕組みです。

北側から覗くように設計されましたが、渡辺さん曰く、南からの方が見やすくて、数字を逆にするんだったと悔やまれていました。でも北からも十分わかりやすい。

私たちが話しているところに老婦人が現れて盛んに見学されていたのですが、なんと日時計の設計者のお母さまでした。すごい偶然に驚くやら。

天空展

※展示は写真撮影OKでした。

富山天文学会の写真展を開催したいところ、館の性格上、写真展だけというわけにいかない、というわけで、収蔵品などを展示して、過去から現代までの星へのかかわり方、という方向の展示にした、ということだそうでした。

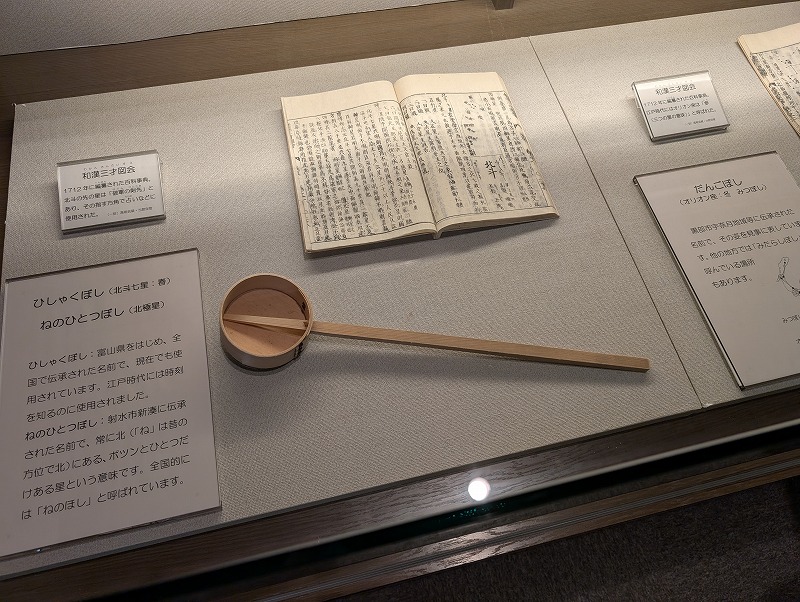

まず昔の星から。いわゆる星の和名ですが、それらの和名を「口コミ」と呼んでいたのはなかなかいいと思いました。公式でない、市井の人々の間で伝えられてきたということが、現代の私たちにストレートに伝わってきます。

当然当地の和名が中心となります。たとえばかんむり座は「おかまぼし」「たいこぼし」「かごぼし」、アークトゥルスは「むぎかりぼし」。全国的に「むぎぼし」が有名ですが、ここでは刈り取っちゃうんですね。

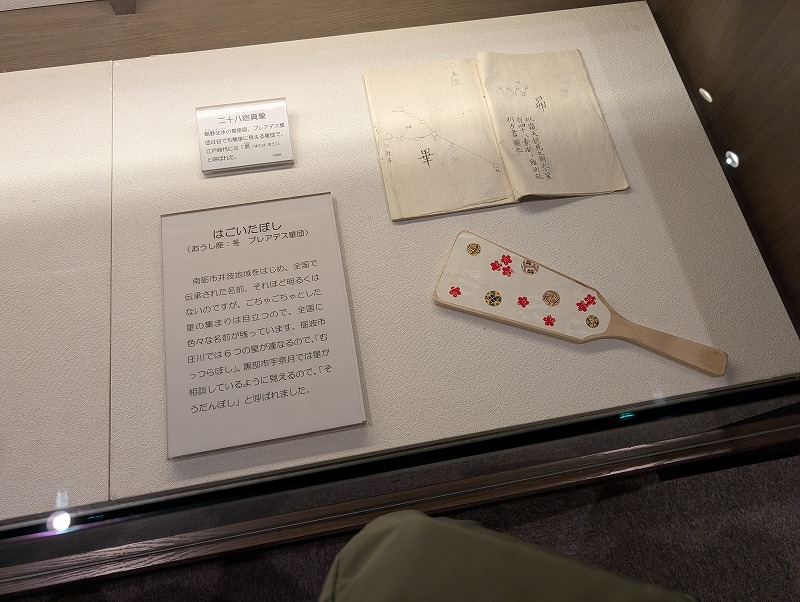

面白いのが、昴の和名で、黒部市宇奈月では「そうだんぼし」と呼んでいたとのこと。星が一杯集まって相談をしているように見えたから、だそうです。

そしてそれぞれの和名のところに、「ひしゃくぼし(北斗七星)」なら柄杓というように、名前の実物を置くのはよく見る展示ですが、記載した古文書をいちいち置いています。すべて館の収蔵物か学芸員さんの所有物。すごい、というか、「和漢三才図絵」何冊あるんだいったい(それだけ現代も数多く出回ってるんでしょうね)。

さらに天文の古文書の展示と続きます。これも一見よく見るのですが、寺子屋で、特に女性向けに書かれた書籍が目につきました。十五夜十三夜や七夕など書いてあるのですが、読めない…これで勉強するなんて…

いつも思うのですが、江戸時代まで、天文・物理・数学の本すべて漢文で縦書きなのですよね。数式も漢数字で…最初からそれで習っているから何でもないのかもしれませんが。

そして、富山天文学会の写真の数々です。故人もおられるとのことで、メンバーの方々がぜひ展示に加えたいと考えられたことに感銘を受けました。

なにかの形になぞらえた深宇宙天体は、「わからん」と言われたとかで、横に答え合わせの図を付けておられました。私たちはまあまあ形が見えるのですが、見慣れているかどうかの差はこういうところにあらわれるというのはいい気づきになりました。

常設展示

初めての土地にいったら、その地について知るために、土地の博物館や資料館にまず行く、という人がいます。

新湊博物館の常設展示の一室は、射水市新湊(旧・放生津)の歴史・民俗についての展示となります。

放生津は中世はこの地方の政治・文化・経済の中心で、室町時代には第10代将軍の足利義材が京都から逃れて滞在したとあります。「義材」っていたんだと思ったら「足利義稙」(将軍復帰後に改名)ですね。汽水湖の放生津潟が中心にあり、周囲は低湿で水郷地帯が広がっていたとのこと。放生津潟は現在は富山新港となっています。

2つ目の常設展示は、当地の和算家・測量家、石黒信由を中心に。信由の測量は大変に優秀だったそうで、伊能忠敬に並ぶという。忠敬が全国測量のために当地にやってきた時、信由も忠敬と会い、忠孝の測量器具にヒントを得たりなどしているようです。

そんなわけで、展示も、地図や当時の測量器具など、当時の測量術に関心がある人(意外に多い)は興味深いと思います。