星占いの「ふたご座」が、星曼荼羅では「夫婦」になっている件

コロナ禍に入る直前の姫路科学館の特別展「はりまの星・日本の星」で展示されていた星曼荼羅で、黄道十二宮の「ふたご座」が男女になっているのが印象に残って、どこでそうなったのか興味を持っていました。完全に日本もしくは東洋独自のものなら、「そういうもの」で済ませるのですが、基本的な部分は西洋の黄道十二宮と同じです。西洋から日本まで伝わる過程で変化したと考える方が自然です。

周囲に知っている人もなく。で、自分たちで調べてみました。

星曼荼羅は密教系寺院でいまもおこなわれる「星供」の本尊。星曼荼羅自体は日本オリジナルなのですが、そこに描かれる黄道十二宮は『宿曜経』など宿曜道のテキストからきています。調べると、『宿曜経』の段階ですでに男女、それも「夫妻宮」となっています。

(【参考】有賀匠『星曼荼羅と妙見菩薩の図像学的研究』)

ふたご座に限らず、いて座は「弓」だけになっているし、いろいろな星曼荼羅を見てみると(著作権の関係などもあるので画像の掲載は控えました。検索するといっぱい出てきます)、山羊が忘れられて魚だけになった「やぎ座」とか、なぜか2人になったおとめ座とか、いろいろ変わったところも出てきます。

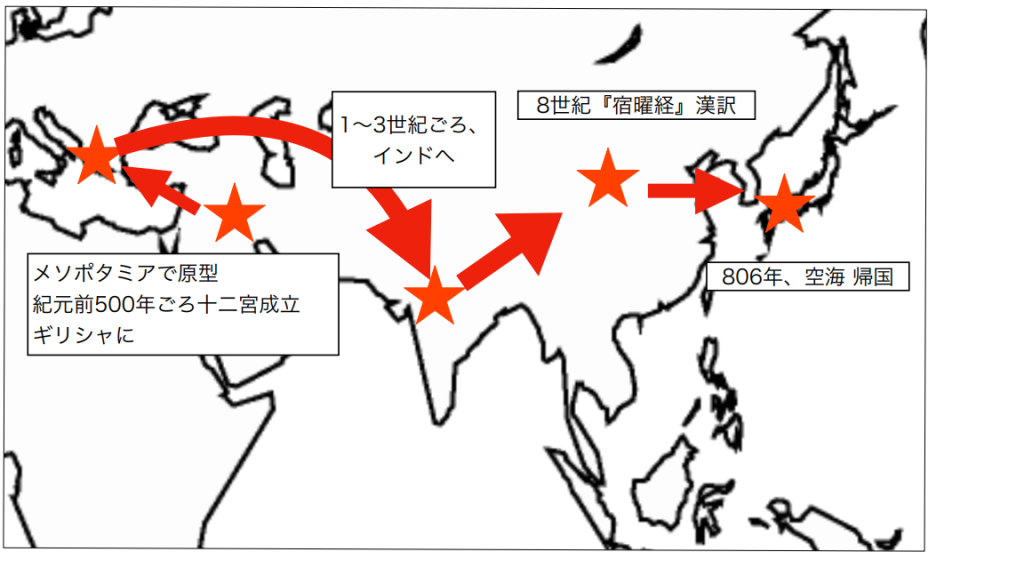

『天文の世界史』(廣瀬匠、インターナショナル新書)によれば、メソポタミア文明で黄道十二宮の星座の原型が作られ、ギリシャ、そして1~3世紀ごろにインドへと伝わったと考えられるとのことです。ギリシャからインドに伝わる過程でなにかあったようです。

さらに同書によれば、 黄道十二宮はインドに伝わる際、元の星座とは切り離して概念だけが伝えられ、どのような姿かは描き手の想像にゆだねられたとのこと。それで伝わる過程でいろいろ変わってしまったのでしょう。

思い切って廣瀬さんに問い合わせたところ、答えていただけました。

廣瀬さんによれば、講堂十二宮がギリシャからインド・アジアへ伝わる過程は伝言ゲームのようで面白いとのこと。そのなかでも「ふたご座」は、サンスクリットに訳す際に「mithuna」という語が選ばれたのが発端とのこと。「 mithuna」は「ふたつ」という意味があるのだけれども、サンスクリットの文献では「夫婦」の意味でつかわれることが一般的だったので「夫婦」のイメージが定着したのだろうと。

また、おとめ座については、インドではまだ一人として描かれていますが、中央アジアで2人として描いている例が出てくるとのこと。

そんなわけで、まる2年間の疑問があっさり解けてしまったわけですが、メソポタミアの黄道星座が、形を変えながらはるばる古代の日本にまで伝わっていたという壮大な歴史に触れられて満足です。

ところで、アイキャッチ画像にいいのがないかなと思って探したら、なんとフリーイラスト・クラシックさんに、女の子と男の子の「ふたご座」がありました。かわいいので使わせていただきました。